দৈনন্দিন জীবনে আমাদের প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ধরনের প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে হয়। এগুলো হলো, তোমার উচ্চতা কত? তোমার ওজন কত? এখন কয়টা বাজে? আজকে বাতাসের তাপমাত্রা কত? ইত্যাদি। এই প্রশ্নগুলোর উত্তরের জন্য দরকার উচ্চতা, ওজন, সময় এবং তাপমাত্রার মাপজোখের। দৈনন্দিন জীবনে এই মাপজোখের উপর আমরা নানাভাবে নির্ভরশীল। এই মাপজোখের মাধ্যমে আমরা মূলত কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করে থাকি। আর এই কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয় করাই হলো পরিমাপ। দৈনন্দিন জীবনে নানাবিধ ঘটনায় এই পরিমাপের সাথে আমরা পরিচিত। যেমন, বাজার থেকে চাল কিনে আনতে, রান্নার জন্য তেলের ব্যবহারের সময়, জামাকাপড় তৈরি করার সময়।

এই অধ্যায় শেষে আমরা

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া এবং পরীক্ষণ ব্যাখ্যা করতে পারব।

- বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপসমূহ ব্যাখ্যা করতে পারব।

- পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা এবং এককের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব।

- মৌলিক ও যৌগিক একক ব্যাখ্যা করতে পারব।

- দৈর্ঘ্য, ভর ও সময় পরিমাপ করতে পারব।

- বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ করতে পারব।

- তরল পদার্থের আয়তন পরিমাপ করতে পারব।

- তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারব।

# বহুনির্বাচনী প্রশ্ন

১০০০ ঘন সে.মি. আয়তন বিশিষ্ট মাপচোঙ-এ ৫০০ ঘন সে.মি. তরল পানি রাখা আছে। পানিতে ২০ বর্গ সে.মি. ক্ষেত্রফল বিশিষ্ট A বন্ধু নিমজ্জিত করা হলো।

"বিজ্ঞান" শব্দটির অর্থ হলো বিশেষ জ্ঞান। জ্ঞান কী, তা জানো? কোনো বিষয়ে তথ্য, উপাত্ত ও দক্ষতা, এবং সেই বিষয় সম্বন্ধে উপলব্ধি এই সব মিলিয়েই হয় সেই বিষয়ে জ্ঞান। বিজ্ঞান তাহলে কোন বিষয়ে জ্ঞান? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধে জ্ঞান। তোমরা এর আগে বিভিন্ন জীব ও জড়বস্তু সম্বন্ধে জেনেছ। আবার, নানা প্রাকৃতিক ঘটনা সম্বন্ধেও জেনেছ, কীভাবে বৃষ্টি হয়, উদ্ভিদ কীভাবে খাদ্য তৈরি করে, ইত্যাদি। এ সবই বিজ্ঞানের অংশ।

তবে প্রকৃতি সম্পর্কে যে কোনো তথ্য বা উপলব্ধি বিজ্ঞান নয়। কেউ যদি কোনো প্রাকৃতিক ঘটনার মনগড়া ব্যাখ্যা দেয়, তা বিজ্ঞান হবে না। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান হতে হলে তাকে হয় তা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ করে পেতে হবে অথবা পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ থেকে পাওয়া তথ্য দ্বারা সমর্থিত হতে হবে। বৃষ্টি কীভাবে হয় তা নিয়ে হয়ত তোমরা গল্পাকারে অনেক ব্যাখ্যা শুনেছ। কিন্তু এ ধরনের ব্যাখ্যা কি বিজ্ঞান? না, এ ধরনের ব্যাখ্যা বিজ্ঞান নয়। কারণ, এসব ব্যাখ্যা পরীক্ষা থেকে পাওয়া নয় বা কোনো পরীক্ষা এদেরকে সমর্থন করে না।

এই জ্ঞান কীভাবে আমরা অর্জন করি? পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ ও যুক্তিযুক্ত চিন্তার মাধ্যমে আমরা বিজ্ঞানের জ্ঞান অর্জন করি। এগুলো বিজ্ঞানের প্রক্রিয়া। জ্ঞান যেমন বিজ্ঞান, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়াও বিজ্ঞান।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের জন্য যেমন বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়া দরকার, তেমনি দরকার একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাব, অর্থাৎ যুক্তিযুক্তভাবে চিন্তা করার মনোভাব। অপরের মতামতের মূল্য দেওয়া এবং নিজের ভুল স্বীকার করা এক্ষেত্রে জরুরি। একে বিজ্ঞানমনস্ক দৃষ্টিভঙ্গীও বলে। বিজ্ঞানকে তাহলে কী বলা যায়? বিজ্ঞান হলো প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক ঘটনা সম্পর্কে জ্ঞান, যা পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা থেকে পাওয়া বা পরীক্ষা-নিরীক্ষা দ্বারা সমর্থিত, এবং একটি বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া বা পদ্ধতিও তেমন গুরুত্বপূর্ণ। আর সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গি।

বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার ধাপ

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অর্জনের কি একটিমাত্র নির্দিষ্ট প্রক্রিয়া রয়েছে? না একাধিক উপায়ে বিজ্ঞানের জ্ঞান পাওয়া যায়? বিভিন্ন বিজ্ঞানী বিভিন্ন প্রক্রিয়া ও পদ্ধতিতে বিজ্ঞানের জ্ঞান অনুসন্ধান করেছেন। তবে তার মধ্যে অনেক ক্ষেত্রেই মিল ছিল। সে মিলের ভিত্তিতে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াকে নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করা যায়।

পরীক্ষণ হলো বিজ্ঞানের নতুন জ্ঞান পাওয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে কোনো বৈজ্ঞানিক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য একজন বিজ্ঞানী প্রথমে জানা বা বিদ্যমান তথ্যের আলোকে একটি আনুমানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। পরবর্তীতে তিনি পরীক্ষণের মাধ্যমে ঐ অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক হয়েছে কিনা তা যাচাই করেন। পরীক্ষণের উপাত্ত বিশ্লেষণ করে যদি দেখা যায় অনুমিত সিদ্ধান্ত ঠিক ছিল না তাহলে তিনি নতুন করে অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তারপর আবার তা পরীক্ষণের মাধ্যমে যাচাই করেন। অধিকাংশ পরীক্ষণ পদ্ধতির মূল বৈশিষ্ট্য হলো এতে সকল কিছু স্থির রেখে একটি মাত্র চলক পরিবর্তন করা হয়। নিচে পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপসহ একটি উদাহরণ দেওয়া হলো।

পরীক্ষণ: বেঁচে থাকার জন্য গাছের পানি দরকার কিনা তার পরীক্ষা।

পরীক্ষণটি করতে যা যা দরকার: ছোটো দুটি পাত্র, ফুলগাছের দুটি চারা, পানি ও শুকনা মাটি।

পদ্ধতি:

১. সমস্যা নির্ধারণ: পরীক্ষণ পদ্ধতির প্রথম ধাপে তোমরা সমস্যা স্থির করলে-ফুলগাছের চারা তুলে এনে লাগালে মারা যাচ্ছে কেন?

২. জানা তথ্য সংগ্রহ: তোমরা বই পড়ে, শিক্ষককে বা পিতামাতাকে জিজ্ঞাসা করে জানার চেষ্টা করলে কেন চারাগাছ মারা যেতে পারে। তোমরা জানলে যে পানি না পেলে চারাগাছ মারা যেতে পারে।

৩. আনুমানিক/অনুমিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ (সম্ভাব্য ফলাফল) জানা তথ্য থেকে তোমরা অনুমিত সিদ্ধান্ত নিলে-পানির অভাবে চারাগাছ মারা যায়।

৪. পরীক্ষণের পরিকল্পনা এবার তোমরা পরীক্ষণের পরিকল্পনা করলে। একটি বিষয় খেয়াল রাখতে হবে

যে, এ পরীক্ষার জন্য তোমাদের দুটি পাত্রে দুটি গাছ নিতে হবে। তোমরা কেবল দুটি পাত্রের মধ্যে একটি বিষয়ে পার্থক্য রাখতে পারবে। অন্যসব কিছু সমান সমান রাখতে হবে। না হলে তোমরা যেটি যাচাই করতে চাও তা করতে পারবে না।

৫. পরীক্ষণ: ছোটো দুটি একই রকমের পাত্র নাও। মাটি বা প্লাস্টিকের টবজাতীয় পাত্র হলে ভালো হয়। পাত্র দুটির তলায় ছোটো ছিদ্র কর। এবার শুকনা মাটি দিয়ে পাত্র দুটি ভরে দাও। এবার একই ধরনের দুটি চারাগাছ দুই পাত্রে রোপণ কর। একটিতে পানি দাও আর একটি শুকনো রাখ। দুটি গাছকে ছায়ায় রেখে দাও। পরের দিন গাছ দুটিকে পর্যবেক্ষণ কর। একটি গাছ প্রায় মরে গেছে, অন্যটি সতেজ আছে। তাই না?

৬. উপাত্ত বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ: দুটি পাত্রে একই ধরনের মাটি ছিল। চারাগাছ দুটিকে পাত্রসহ একই

জায়গায় রাখা হয়েছিল। তাদের মধ্যে পার্থক্য ছিল কেবল পানি। একটিতে পানি দেওয়া হয়েছিল, আর একটিকে পানি দেওয়া হয়নি। এ থেকে কী সিদ্ধান্তে আসা যায়? সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় যে পানি না দেওয়ায় একটি চারা গাছ মরে গেছে।

৭. ফল প্রকাশ: তোমরা তোমাদের পরীক্ষণের ফল বিদ্যালয়ের বুলেটিন বোর্ডে লিখে প্রকাশ করতে পার। উপরোল্লিখিত ধাপগুলো হলো পরীক্ষণ পদ্ধতির ধাপ। এগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিরও ধাপ।

আমরা অনেক সময়ই জানা-অজানা নানাবিধ ঘটনাতে আন্দাজ করে পরিমাপ করে থাকি। যেমন: তোমার পড়ার টেবিলের দৈর্ঘ্য কত? তুমি কখন স্কুলে রওনা দিবে? এই সকল ক্ষেত্রে প্রায়ই তোমরা আন্দাজ করে পরিমাপ করার চেষ্টা কর।

আবার অনেক ক্ষেত্রে আমরা সঠিক পরিমাপের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করি। যেমন: বাজার থেকে চাল, ডাল কিনতে; জামা-কাপড় তৈরি করতে কিংবা সময়মতো ক্লাস শুরু ও শেষ করতে আমাদের যথাযথ পরিমাপ দরকার। সঠিক পরিমাপ ব্যতীত একটি শ্রেণিকক্ষে কয় জোড়া টেবিল- বেঞ্চ রাখা যাবে, বাড়ির নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে কয়টা ঘর তৈরি করা যাবে, এমনকি কোন কক্ষের আকৃতি কী রকম হবে তা বলা মুশকিল হবে। এছাড়া তরকারি রান্নার সময় পরিমাণমতো বিভিন্ন প্রকার মসলা ব্যবহার করা খুবই জরুরি। জীবন বাঁচানোর যে ঔষধ তাও তৈরি করতে হয় পরিমাণ মতো এবং খেতেও হয় পরিমাণ মতো। এক কথায় দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

| কাজ: দৈনন্দিন জীবনের দশটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করে একটি তালিকা তৈরি কর, যাতে সঠিক পরিমাপ প্রয়োজন। |

পরিমাপের একক

| কাজ: এক খণ্ড রশি (প্রায় ২০ ফুট) নিয়ে এটিকে তোমরা প্রত্যেকে আলাদা করে নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে কি দেখতে পাবে? কার হাতে কত হাত হলো? যেহেতু তোমাদের প্রত্যেকের হাতের মাপ ভিন্ন, তাই নিজ নিজ হাত দিয়ে মাপলে রশিটির দৈর্ঘ্য একেকজনের জন্য একেক রকম হবে। |

এক্ষেত্রে হয়ত দেখবে, একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৬ হাত এবং অন্য একজন শিক্ষার্থী বলল যে, রাশিটির দৈর্ঘ্য তার হাতে ১৭ হাত। উপরোক্ত কাজটি থেকে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়? কীভাবে এই পার্থক্য দূর করা যায়? মূলত এই পার্থক্য দূর করার জন্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি আদর্শ পরিমাণকে বিবেচনা করা হয়। কোনো কিছু পরিমাপ করার জন্য একটি সুবিধাজনক পরিমাণকে আদর্শ হিসেবে ধরে নিতে হয়। কোনো একটি সুবিধাজনক ক্ষুদ্র অংশকে এই আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। এই জানা আদর্শ অংশের পরিমাণই পরিমাপের একক। দৈর্ঘ্য পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক দৈর্ঘ্য, ভর পরিমাপের ক্ষেত্রে একটি সুবিধাজনক ভর এবং সময় পরিমাপের জন্য একটি সুবিধাজনক নির্দিষ্ট সময় আদর্শ হিসেবে ধরা হয়। নিজ নিজ নানা আদর্শ মানের সাথে তুলনা করেই সাধারণত দৈর্ঘ্য, ভর, সময়, তাপমাত্রা ইত্যাদি রাশি পরিমাপ করা হয়।

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পরিমাপকে একটি একক দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ধর তুমি একটি কক্ষের দৈঘ্য মাপছ। দৈর্ঘ্য পরিমাপের পর তুমি বলছ ১০ মিটার। তুমি যদি কেবল ১০ বল তা কোনো অর্থ বহন করে না। অর্থাৎ পরিমাপকে প্রকাশ করার জন্য একটি সংখ্যা ও একটি এককের প্রয়োজন।

| কাজ: তোমাদের (কমপক্ষে ১০ জন) নিজ নিজ পা দিয়ে শ্রেণি কক্ষের দৈর্ঘ্য মেপে তা একটি নির্দিষ্ট ছকে লিপিবদ্ধ কর। |

আমরা যা পরিমাপ করি, তাকে সাধারণত রাশি বলি। যেমন: টেবিলের দৈর্ঘ্য একটি রাশি, উচ্চতা একটি রাশি। এই রাশিগুলো পরিমাপের জন্য বিভিন্ন রকমের একক আছে। যে কোনো একক দ্বারা কোনো কিছুকে সরাসরি পরিমাপ করা যায়। যেমন: এককের মাধ্যমে কোনো একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য সরাসরি পরিমাপ করা যায়।

দৈর্ঘ্যের একক, ভরের একক, সময়ের একক, তাপমাত্রার একক, বিদ্যুৎ প্রবাহের একক, আলোক ঔজ্জ্বল্যের একক ও পদার্থের পরিমাণের একক, এই সাতটি একককে বর্তমানে মৌলিক একক হিসেবে ধরা হয়। অন্য কোনো রাশিকে পরিমাপ করার ক্ষেত্রে কেবল একটি মৌলিক একক দ্বারা এর পরিমাপকে প্রকাশ করা যায় না। যেমন: একটি শ্রেণিকক্ষের ক্ষেত্রফল পরিমাপের ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্যের দুটি এককের গুণফলের ওপর নির্ভর করতে হয়। আয়তনের ক্ষেত্রে তিনটি এককের গুণফল দরকার। এই সমন্বিত এককই হলো যৌগিক বা লব্ধ একক।

যেমন: ক্ষেত্রফলের একক হলো দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের এককের গুণফল। অনুরূপভাবে আয়তনের একক হলো কোনো বস্তুর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার এককের গুণফল। বেগের একক হলো দৈর্ঘ্যের একক ও সময়ের এককের অনুপাত।

এককের আন্তর্জাতিক পদ্ধতি

কোনো কিছুর পরিমাণ নির্ণয়ের বিভিন্ন একক পদ্ধতি প্রচলিত আছে। যেমন: তোমার উচ্চতা কত? এর উত্তর বিভিন্ন রকম হতে পারে। সাধারণত আমরা বলি ৫ ফুট ৪ ইঞ্চি। আবার জাতীয় নিবন্ধন ফরম বা পাসপোর্টের ফরম পূরণের সময় আমরা লিখেছি ১ মিটার ৬১ সেন্টিমিটার। এর মানে কী? একই পরিমাপের জন্য আমরা প্রচলিত বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহার করে থাকি। এগুলো এমকেএস (মিটার, কিলোগ্রাম, সেকেন্ড), এফপিএস (ফুট, পাউন্ড, সেকেন্ড) ও সিজিএস (সেন্টিমিটার, গ্রাম, সেকেন্ড) পদ্ধতি নামে প্রচলিত। দীর্ঘকাল ধরে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক পদ্ধতি ব্যবহৃত হয়ে আসছিল। অথাৎ একই রাশি পরিমাপের জন্য বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন একক ব্যবহার করা হত। এককের এই বিভিন্নতার কারণে উদ্ভূত নানা অসুবিধার কথা বিবেচনা করে ১৯৬০ সাল থেকে পৃথিবীর সমগ্র দেশে একটি সাধারণ পরিমাপের পদ্ধতি ব্যবহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটিকে এসআই বা ইন্টারন্যাশনাল সিস্টেম অব ইউনিট বলা হয়। এই আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে সকল ভৌত রাশির জন্য কেবল একটি নির্দিষ্ট একক নির্ধারণ করা হয়েছে। যেমন: দৈর্ঘ্যের একক মিটার, ভরের একক কিলোগ্রাম, সময়ের একক সেকেন্ড, তাপমাত্রার একক কেলভিন, বৈদ্যুতিক আধানের একক কুলম্ব, আলোক ঔজ্জ্বল্যের একক ক্যান্ডেলা ও পদার্থের পরিমাণের একক মোল। এগুলো বর্তমানে এস. আই. পদ্ধতির মৌলিক একক।

দৈর্ঘ্যের একক

বর্তমানে দৈর্ঘ্য পরিমাপে আন্তর্জাতিক একক হলো মিটার। বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা ১৮৭৫ সালে একত্রে বসে দৈর্ঘ্যের এক মিটারের পরিমাণ নির্ধারণ করেন। তাঁরা প্লাটিনাম-ইরিডিয়াম নামক মিশ্রিত ধাতুর তৈরি একটি দণ্ডের দুই প্রান্তে দুটি দাগ দেন। শূন্য ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় ঐ দুটি নির্দিষ্ট দাগের মধ্যকার দূরত্বকে তাঁরা এক মিটার হিসেবে নির্ধারণ করেন।

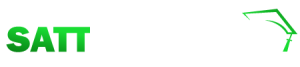

দৈর্ঘ্যের এককের গুণিতক ও ভগ্নাংশ

আমরা যখন কাপড়, টেবিলের দৈর্ঘ্য কিংবা কক্ষের দৈর্ঘ্য মাপি, তখন 'মিটার' এককটি ব্যবহার করি। কিন্তু একটি পেনসিলের দৈর্ঘ্য মাপতে ব্যবহার করি সেন্টিমিটার (সংক্ষেপে সেমি)। আবার আমরা যখন একটি পয়সার পুরুত্ব মাপতে যাব, তখন আমরা কিন্তু এর চেয়েও ক্ষুদ্রতর একক ব্যবহার করে থাকি। এটি হলো মিলিমিটার (সংক্ষেপে মিমি)।

অন্যদিকে আমরা বেশি দূরত্ব পরিমাপ করতে (যেমন ঢাকা থেকে সিলেটের দূরত্ব) ব্যবহার করি কিলোমিটার (সংক্ষেপে কিমি)। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে কিলোমিটার, মিটার, সেন্টিমিটার ও মিলিমিটারের প্রয়োগ খুবই বেশি দেখা যায়। এদের মধ্যে সম্পর্ক হলো-

| ১ কিলোমিটার = ১০০০ মিটার ১ মিটার = ১০০ সেন্টিমিটার ১ সেন্টিমিটার = ১০ মিলিমিটার |

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে ভরের একক হলো কিলোগ্রাম। সংক্ষেপে এটি কেজি হিসেবে পরিচিত। ফ্রান্সের সেভরেসে অবস্থিত ওজন ও পরিমাপের আন্তর্জাতিক সংস্থার অফিসে সংরক্ষিত একটি দণ্ডের ভরকে এক্ষেত্রে আদর্শ হিসাবে ধরা হয়েছে। কম ভরের জন্য ব্যবহৃত একক হলো গ্রাম। এ ছাড়া বেশি ভরের বস্তু পরিমাপের ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় কুইন্টাল ও মেট্রিক টন।

মেট্রিক টন = ১০ কুইন্টাল ; ১ কুইন্টাল = ১০০ কিলোগ্রাম ১ কিলোগ্রাম = ১০০০ গ্রাম ; ১ গ্রাম = ১০০০ মিলিগ্রাম |

সময়ের একক

একটু আগের বর্ণিত সকল পদ্ধতিতে সময়ের একক হলো সেকেন্ড। তবে দৈনন্দিন জীবনে সেকেন্ডের চেয়ে এর গুণিতাংশের এককগুলো ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। যেমন: মিনিট, ঘণ্টা, দিন, মাস, বছর ইত্যাদি। পৃথিবী নিজ অক্ষের চারপাশে ঘুরে এসে একই অবস্থায় পুনরায় ফিরে আসতে যে সময় লাগে, সেটি হলো ১ দিন। এক দিনের ২৪ ভাগের এক ভাগ হলো ১ ঘণ্টা। ১ ঘণ্টার ৬০ ভাগের ১ ভাগ হলো ১ মিনিট। ১ মিনিটের ৬০ ভাগের ১ ভাগই হলো আমাদের মৌলিক একক সেকেন্ড। সুতরাং,

১ দিন = ২৪ ঘণ্টা ১ ঘণ্টা = ৬০ মিনিট ১ মিনিট = ৬০ সেকেন্ড |

দৈর্ঘ্যের পরিমাপ

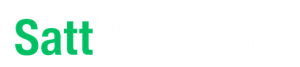

কাজ: প্রথমে সাদা কাগজে একটি সরল রেখাটান। এবার রেখাটির উপর একটি রুলার স্থাপন কর। রেখাটির দৈর্ঘ্য পরিমাপ করতে হবে। এখানে খেয়াল রাখতে হবে যে তোমার চোখ যেন সঠিক অবস্থানে থাকে।

|

কাজ: কয়েকটি ৫০ পয়সার মুদ্রা একত্রে মতো করে রেখে এর উচ্চতা নির্ণয় কর।

|

কাজ: একটি দাঁড়ি পাল্লায় বাম পাল্লায় ১০০ গ্রামের একটি বাটখারা রাখ। এবার ডান দিকে একটির পর একটি মার্বেল দিতে থাক যতক্ষণ না বাম ও ডান পাল্লা সাম্যবস্থায় আসে।

........টি মার্বেলের ভর = ১০০ গ্রাম

অতএব, ১টি মার্বেলের ভর = ....... গ্রাম

সময়ের ক্রমাঞ্চন/দাগাঙ্কন

কাজ: ছবির মতো স্কুলের সামনের মাঠে রৌদ্রের মধ্যে একটি লাঠি খাড়া করে বসিয়ে দাও। লক্ষ করলে দেখবে খাড়া কাঠিটির ছায়া পড়েছে। ঐ ছায়ার প্রান্তে এবার একটি দাগ দাও এবং ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এবার প্রতিটি ক্লাসের পরে গিয়ে পুনরায় ছায়ার প্রান্তে দাগ দিয়ে ঘড়ি দেখে সময় লিখে রাখ। এভাবে প্রতি ঘণ্টার পরপর দাগ দিয়ে একটি সূর্যঘড়ি তৈরি কর যা দ্বারা ছায়া দেখে সময় বলে দিতে পারবে।

|

তুমি তোমার ষষ্ঠ শ্রেণির গণিত বইটি তোমার পড়ার টেবিলে রাখ। এখন একটু দেখার চেষ্টা কর এ রকম মোট কয়টি বই পড়ার টেবিলটিতে পাশাপশি রাখা যাবে। আবার এও কি বলতে পারবে যে তোমার পড়ার টেবিলটির সমান কয়টি টেবিল তোমার পড়ার কক্ষে রাখা যাবে? চিন্তা করছ যে, এই হিসাব তুমি কীভাবে বের করবে? আসলে এটি বোঝার জন্য তোমাকে তোমার পড়ার টেবিলের ক্ষেত্রফল বের করতে হবে। ক্ষেত্রফলের মাধ্যমে টেবিলের পৃষ্ঠ বা ঘরের মেঝে কতটুকু ক্ষেত্র দখল করে আছে তা জানা যাবে। আয়তাকার ক্ষেত্রের এই পরিমাপ করতে হলে ক্ষেত্রটির দৈর্ঘ্যকে প্রস্থ দিয়ে গুণ করতে হয়। অর্থাৎ

| আয়তাকার ক্ষেত্রফল = দৈর্ঘ্য × প্রস্থ |

সাধারণভাবেই বোঝা যায় যে তোমার জ্যামিতি বাক্সটি তোমার বিজ্ঞান বইয়ের তুলনায় কম স্থান দখল করে। আবার একটি ইট যে জায়গা দখল করে দুটি ইট তার চেয়ে বেশি স্থান দখল করে থাকে। কোনো বস্তু যে স্থান দখল করে তাকে এর আয়তন বলে। ফলে আমরা বলতে পারি, জ্যামিতি বাক্সটির আয়তন বিজ্ঞান বইয়ের আয়তনের চেয়ে কম কিংবা একটি ইটের আয়তন দুটি ইটের আয়তনের তুলনায় কম। আয়তাকার একটি ঘনবস্তুর আয়তন বের করতে হলে ক্ষেত্রফলকে উচ্চতা দিয়ে গুণ করতে হয়।

| আয়তন = ক্ষেত্রফল উচ্চতা= দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা |

আন্তর্জাতিক পদ্ধতিতে আয়তনের এককের নাম ঘনমিটার। ১ মিটার দৈর্ঘ্য, ১ মিটার প্রস্থ ও ১ মিটার উচ্চতাবিশিষ্ট একটি ঘনক্ষেত্র যে জায়গা দখল করে তা হলো ১ ঘনমিটার। ১ ঘনমিটার = ১ মিটার × ১ মিটার × ১ মিটার। সিজিএস পদ্ধতিতে আয়তনের একক ঘন সেন্টিমিটার। একে সংক্ষেপে সিসি (cubic centimetre) বলে। তরল পদার্থের আয়তন মাপা হয় লিটারে। ১০০০ সিসি = এক লিটার। এক সিসিকে এক মিলিলিটারও বলা হয়। সুতরাং ১ লিটার = ১০০০ সিসি = ১০০০ মিলিলিটার।

বিভিন্ন আকারের কঠিন বস্তুর আয়তন পরিমাপ

যে কোনো আয়তাকার ঘনবস্তু যেমন ইট বা ঘরের আয়তন সহজেই এদের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে গুণ করে বের করা যায়। কিন্তু অন্য আকৃতির কোনো বস্তু বা এবড়ো খেবড়ো বস্তুর আয়তন কীভাবে বের করব?

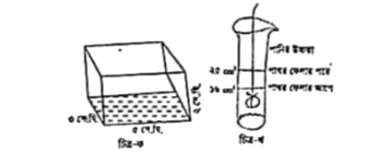

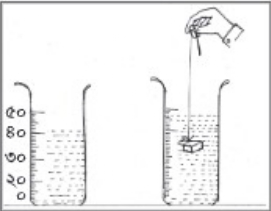

কাজ: সুতা দিয়ে আয়তাকার একটি ইটের টুকরা বাঁধ। এবার মাপচোঙে কিছু পানি নিয়ে তার আয়তনের পাঠ নাও। এবার সুতার সাহায্যে ঝুলিয়ে আয়তাকার ইটের টুকরোটিকে মাপচোঙের মধ্যে ডুবাও এবং পুনরায় পাঠ নাও। দুটি পাঠের পার্থক্য থেকে আয়তাকার ইটের টুকরার আয়তন বের করা যায়। এবার মাপার স্কেলের সাহায্যে আয়তাকার ইটের টুকরোটির দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতা মেপে এর আয়তন মিলিয়ে নাও। এবার অন্য দুটি অসম কঠিন বস্তুর আয়তন নির্ণয়ের জন্য এদের পৃথকভাবে মাপচোঙের পানির মধ্যে ডুবাও। এবার আলাদা আলাদাভাবে পাঠ নিয়ে এদের আয়তন নির্ণয় কর।  সাবধানতা: মাপচোঙের পাঠ নেওয়ার সময় সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। প্রথমত: মাপচোঙটি একটি সমতল ক্ষেত্রের উপর সোজা রাখতে হবে। দ্বিতীয়ত: পাঠ নেওয়ার সময় চোখকে পানির সমান্তরালে নিয়ে যেতে হবে। |

আমরা সাধারণত তরল পদার্থের আয়তন মাপার জন্য একটি দাগাঙ্কিত মাপচোঙ ব্যবহার করে থাকি। নিচের দাগাঙ্কিত মাপচোঙটির সাহায্যে অন্যান্য সিলিন্ডারের তরলের আয়তন পরিমাপ করে খাতায় লিখ।

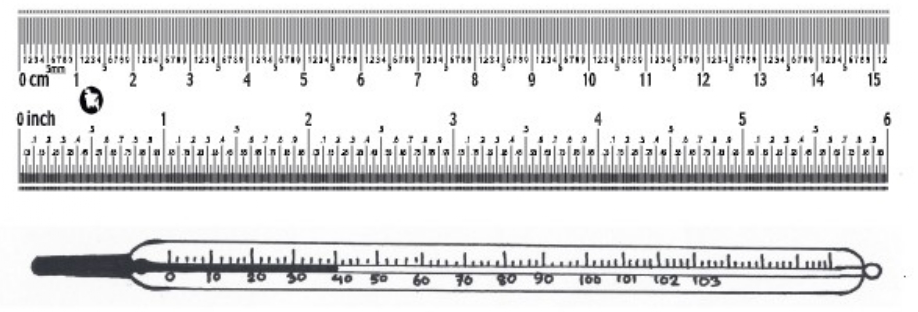

তাপমাত্রার পরিমাপ

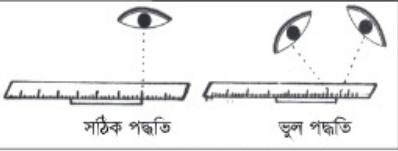

তুমি হয়ত বিভিন্নভাবে তাপমাত্রা শব্দটির সাথে পরিচিত। যেমন: টেলিভিশন অথবা রেডিয়োর খবরে চলতি দিনের বাতাসের তাপমাত্রা বলে দেওয়া হয়। তাছাড়া কারো জ্বর হলে আমরা তার দেহের তাপমাত্রা মেপে জেনে নিই। তাপমাত্রা পরিমাপের আন্তর্জাতিক একক হলো কেলভিন। তবে এখনও সারা বিশ্বে ব্যবহারিক কাজে বিশেষ করে দৈনিক তাপমাত্রা নির্ণয়ে বা জ্বর নির্ণয়ে সেলসিয়াস ও ফারেনহাইট একক দুটি বহুলভাবে ব্যবহৃত ।

কাজ: প্রথমে একটি ডাক্তারি থার্মোমিটার নাও। এবার এর সাহায্যে কীভাবে তাপমাত্রা নির্ণয় করতে হয় তা বুঝে নাও। সাধারণত থার্মোমিটারের গায়ে ফারেনহাইট স্কেলে ৯৪-১০৮ দাগাঙ্কিত করা থাকে। কোনো কোনো থার্মোমিটারে আবার একই সাথে সেলসিয়াস স্কেলে ৩৫-৪২ দাগাঙ্কিত করা থাকে। এবার লক্ষ করে দেখবে থার্মোমিটারের ভিতরে একটি পারদস্তম্ভ দেখা যাচ্ছে। এটি তাপমাত্রার বৃদ্ধির সাথে সাথে স্কেলের উচ্চতর মানের দিকে এগোতে থাকে। এবার তুমি থার্মোমিটারটিকে হাতের নিচে বা তোমার জিহ্বার নিচে রেখে দিলে ১ মিনিট পর দেখতে পাবে পারদস্তম্ভের উচ্চতার কোনো পার্থক্য হয়েছে কিনা। এ থেকে তুমি তোমার শীরে তাপমাত্রা পরিমাপ করতে পারবে।

|

নতুন শব্দ : পরিমাপ, মৌলিক একক, যৌগিক একক, এসআই পদ্ধতি, মেট্রিক টন ও কুইন্টাল।

এই অধ্যায়ে আমরা যা শিখলাম

• দৈনন্দিন জীবনে প্রায় প্রতিটি কাজেই প্রয়োজন সঠিক পরিমাপের।

• একটি জানা আদর্শ অংশের পরিমাণকে পরিমাপের একক হিসেবে ধরা হয়।

• মৌলিক একক সাতটি।

• একাধিক মৌলিক এককের সমন্বয়ে তৈরি হয় যৌগিক একক।